First I Have to Put My Face On

Mariantoinetta Bagliato, Julia Colavita, Nicole Colombo, Jakub Choma, Adam Cruces, Barbora Fastrová, Monia Ben Hamouda, Pinar Marul, Valinia Svoronou, Sung Tieu

A cura di Christina Gigliotti - Organizzata e supportata da Like a Little Disaster

10 Giugno / 30 Luglio 2018, @Foothold, Polignano a Mare

La mostra First I Have to Put My Face On nasce dall’interesse nei confronti della relazione fra il beauty labor e il lavoro emozionale[1] e l’intersecarsi delle rispettive peculiarità di tali fenomeni. L’apporto combinato di entrambe le tipologie di travaglio “estetico-emotivo” si traduce nelle modalità attraverso cui l’uomo (mi riferisco principalmente ai processi di definizione dell’identità femminile) crea la propria identità e presenta se stesso alla società in generale.

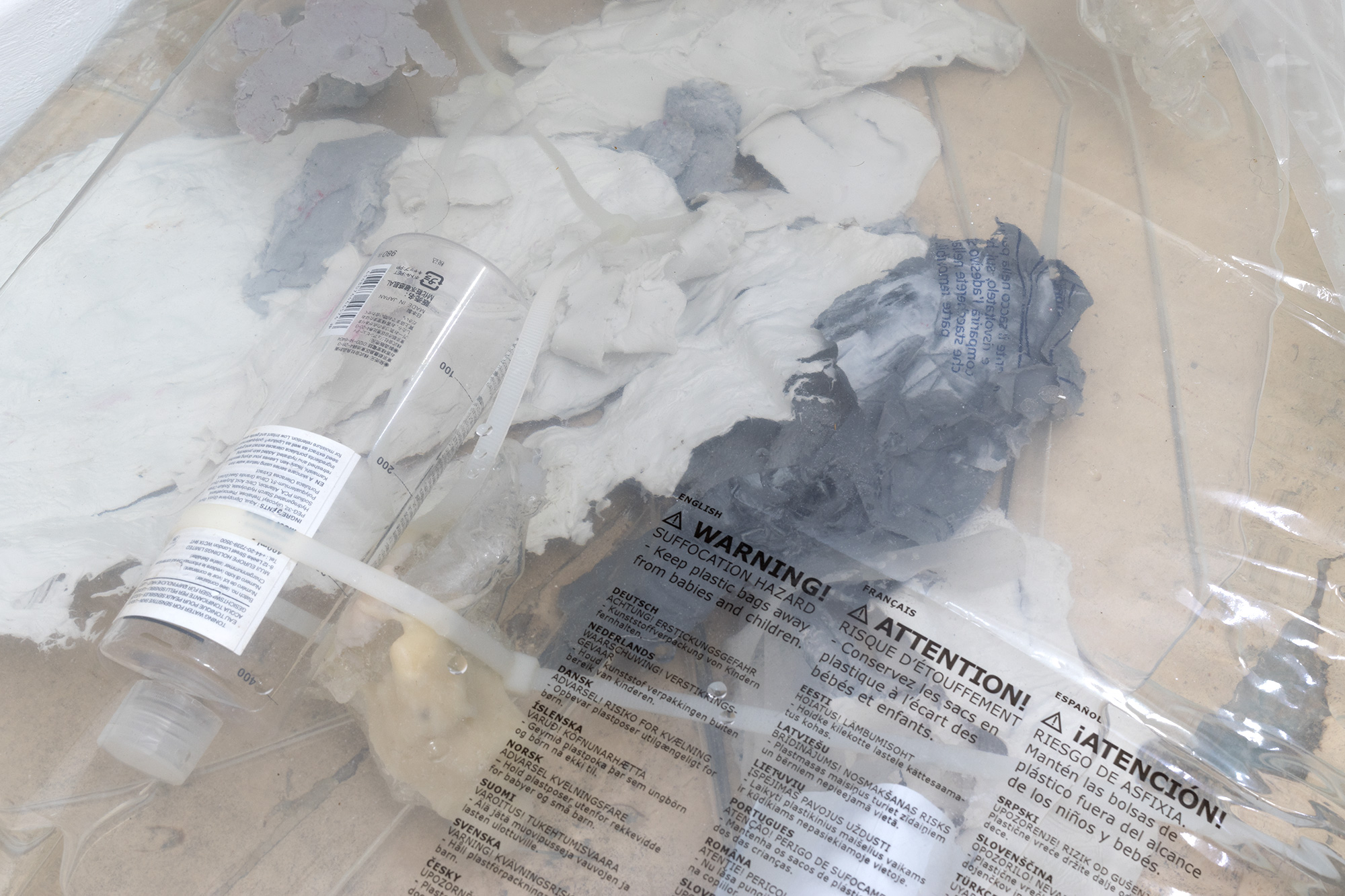

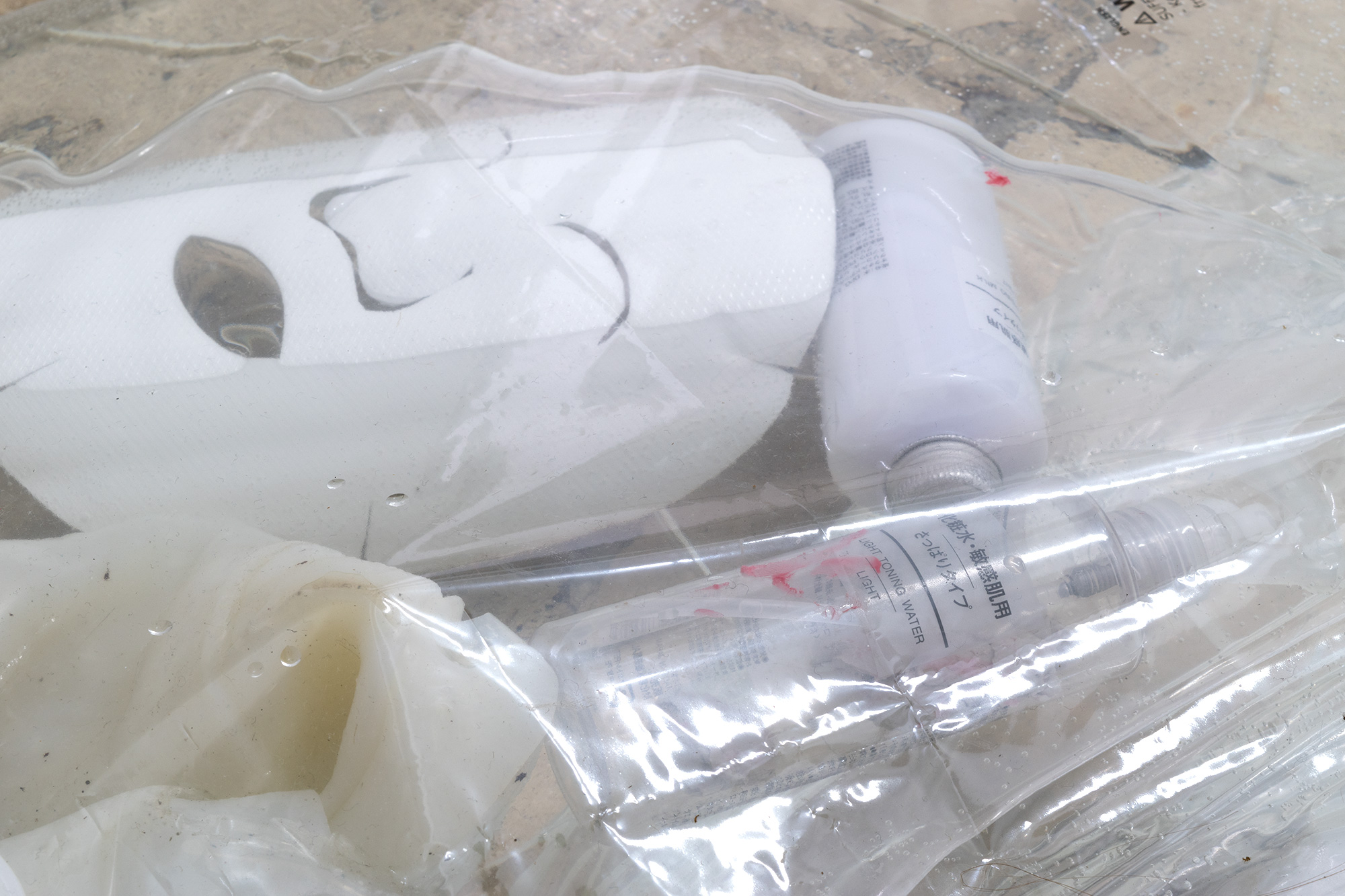

Sebbene l’industria della bellezza sia onnipresente, il beauty labor rimane in gran parte celato a coloro i quali non vi prendono parte. Una frase molto nota, esplicativa di ciò, è infatti: “Non lasciare mai che gli altri ti vedano mettere il rossetto”[2]. Dove ha luogo la bellezza? Nelle camere da letto, nelle toilettes, nei salotti, negli studi medici – dunque, principalmente a porte chiuse. Si tratta di un lavoro privato, che viene condiviso esclusivamente con professionisti di fiducia o con amici: l’atto di “prepararsi prima di uscire” si effettua, infatti, solo in presenza delle persone più intime. L’atto di “mettersi qualcosa sulla faccia” si riferisce anche alle tecniche relative all’autodisciplina e al controllo emotivo che soprattutto le donne devono dimostrare di possedere in pubblico, nelle relazioni sentimentali e sul posto di lavoro, allo scopo di essere rispettate o comunque trattate alla stessa stregua della loro controparte maschile. Le opere in mostra esplorano il corpo umano in relazione ai prodotti di bellezza e ai processi intrinseci allo svolgimento del beauty labor e del lavoro emotivo, facendo inoltre riferimento ai luoghi tipici in cui queste attività si svolgono normalmente e alle conseguenze della preminenza attribuita al potenziamento della corporeità.

È difficile prendere una posizione netta circa la questione inerente al beauty labor e decidere se prendervi parte o meno, accettarlo o condannarlo. Da un lato, la quantità di tempo, denaro ed emozioni utilizzata per la presentazione di se stessi agli altri può essere considerata opprimente, dal momento che ciò che sentiamo in riferimento alla nostra immagine esteriore influenza i nostri stati d’animo e la considerazione che abbiamo di noi stessi. È possibile rilevare la presenza capillare su internet di meme empatici concernenti tale questione; uno in particolare include varie immagini di celebrità femminili che hanno utilizzato dei cosmetici presumibilmente in modo intensivo, modificando così la propria immagine esteriore, con un testo in evidenza che recita: “Non preoccuparti, non sei brutto, sei solo povero”. Il fatto che queste celebrità paiano aver sostanzialmente acquistato la loro bellezza e che l’unica differenza di fondo tra una persona comune e loro sia di tipo prettamente economico dovrebbe essere confortante. D’altra parte, però, presentare se stessi nel modo che si è scelto e che si sente più vicino alla propria identità interiore può essere liberatorio e contribuisce inoltre all’aumento della produzione della serotonina.

Proprio adesso ho fatto una lunga pausa da questo testo per guardare in cagnesco un brufolo cistico parecchio aggressivo sul mio mento e cercare di elaborare varie strategie per eliminarlo prima dell’inaugurazione di questa mostra.

Non è possibile stabilire con certezza se una tale espressione fisica di sè sia o meno il risultato del condizionamento operato dalle norme sociali e dalle pubblicità di moda e di prodotti di bellezza; la questione può infatti rivelarsi una trappola: chi fa un uso eccessivo del trucco o fa mostra di segni che alterano l’aspetto fisico può incorrere nelle medesime reazioni negative da parte dei coetanei cui va incontro chi non si cura affatto di modificare il proprio aspetto. Ci si sente oppressi dal dover apparire belli e, allo stesso tempo, “naturali” e dal dover celare tutti gli sforzi fatti per ottenere un tale risultato. First I Have to Put My Face On è dunque contestualmente una critica, un’esposizione e un’attestazione della valenza del beauty labor nelle sue molteplici forme.

Christina Gigliotti

2. La frase, da attribuire a mia nonna, rinvia idealmente ai classici hollywoodiani quali Scandalo internazionale, con Marlene Dietrich, il cui personaggio prende pubblicamente in giro un’altra donna per non aver applicato correttamente il rossetto, umiliandola.

“First I Have to Put My Face On” è il primo appuntamento di TALEA, una serie di progetti focalizzati sulle pratiche di curatori internazionali.

La talea è il frammento di una pianta usata per la propagazione vegetativa (asessuata). Generalmente la talea viene sistemata nel terreno o nell’acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad una nuova forma di vita indipendente da chi l’ha originata.